こどもはいつまで一緒に遊んでくれるのか

まだ上の子は幼稚園の我が家の子どもはいつも遊んで遊んで、と可愛くせがむ。

可愛くもあり、日々の雑事で体力気力不足でつかれるのが40歳ミドルエイジ・クライシス中年男性である。

世の子育て先輩パパママがよく言うセリフ、「子どもが寄り付いてくるのも今だけだよ」

信じたくなくとも、先人の貴重なアドバイスと捉えるのがよいのでしょう。

月光もりあさんの漫画では子どもに「遊んでもらえるのも十年」とありました。

子育ての時間と自分の時間

子育て中はついつい自分の時間が欲しくなるもの。

でも子育ての時間はとても限られた貴重な時間。

その2つを両立するために、小さいうちに子どもを自分の楽しい時間に巻き込んでしまおう。

私が好きなこと、それはキャンプ。

子どもが小さいからこそ、嫌も何もなくよろこんでついてきてくれるものです。

また、大世帯の家族だと旅行代もかなりのものです。

キャンプなら、初期投資さえしてしまえば、旅行と比較しても安価なケースもあります。

例えば我が家の場合、テント二代目のランドロック(¥198,000)を入れて、過去3年でで約40万円ほど投資しています。実際に行った回数は10回ほど。1回4万円・・・ん?素泊まり4万円か・・・。微妙。

ともかく、これは最近テントを調達したことと妊婦新生児がいてキャンプ回数が減ったためです。とにかく、行けば行くほどコストが下がります。ということで、旅行費の節約&趣味も兼ね、ストレスフリーな子育て時間となり一石三鳥なのが、子連れファミリーキャンプ、ということになります。

子育てファミリーキャンプが最初にキャンプをするならテントは買う?

結論、テントは買う方がいいと思います。家族がいるのにキャンプをしようと思うあなたであれば、どうせしばらくします。また、自分のテントというのは家と同じく愛着が湧くものです。

私は設営時間の短さからワンポールテントを勧められたので、tent-Mark(テンマクデザイン)のサーカスTC BIGを購入しました。

BIGサイズのためかなり大きいですが、見た目もよく、設営も確かに簡単でした。

このテントの中にもう一つテントをいれる、いわゆるカンガルースタイルで当時4人家族で使用していました。

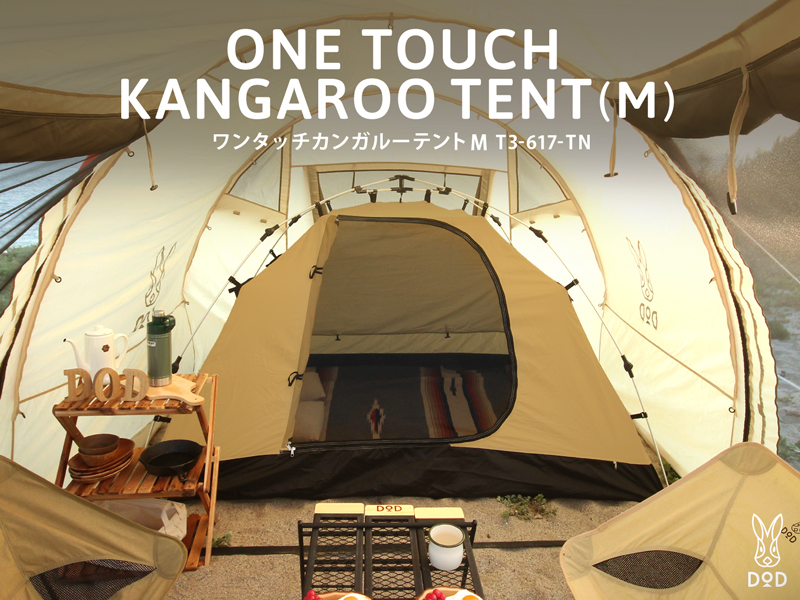

使用していたのはDODのワンタッチカンガルーテントMです。傘のように開くだけなので10秒で設営できます。このテントはピクニックにも大活躍中です。

なぜあえて買うのか?

人間、弱い生き物です。

筋トレ、ダイエット、勉強・・・なんでも自分一人だけでやろうと思えばできるものです。

しかし、できない。続かない。なぜか。

そこに思い切ってコストをかけないからです。

我々、弱い人間には、ライザップ、個別学習、高額なコストをかければかけるほど、投資すればするほどコミットせざるを得ない悲しい習性があるのです。

最初から、もう思い切って高いものを買っちゃってください。

そうすることで自分自身を追い込むのです。

また、モノというのはエントリーモデルはリセールバリューは低く、マニアになれば憧れるような最高級のものが中古市場で高いものです。使っている間は優越感に浸れますし、もし手放す場合も結局コストは低くなるかもしれません。

ということで、もし4人くらいの家族なら思い切っていいものを買って損はないかと思います。

結局我が家もファミリーの憧れ、大型ツールーム(ランドロック)を買いました。最初に買うのはエントリーモデルでなく最高級モデルが正解です。

他にも揃えるものはたくさん

どんなキャンプスタイルにするのかによりますが、テーブル、椅子、調理器具、便利グッズと最初は揃えるものがたくさんあります。最初はひたすらいろんなモノが欲しくなることでしょう。まずはどんどん買っていきましょう。投資をしていくのです。コストをどんどん積み上げて行きます。そうするとますます沼にハマるがごとく、キャンプをせざるを得ません。それでいいのです。趣味と子育ての時間の共有、子どもが笑顔で妻が嫌がるまではどんどん沼に進みましょう。

最後はミニマル

たくさんキャンプ用品で触れたころ、あなたはもう何度かキャンプにいき、だいたいのものは掴めているはずです。ここからが自分流のキャンプの始まりです。

我が家でいうと、5人家族で、下は0歳、上は5歳の幼年キャンプです。

なにが大切かというと、子どもとの時間を確保すること、危険防止でテントの中にモノや障害物を増やさないこと、家族が快適に過ごせる環境を作ること。

そう考えると、環境を整えたうえでなるべくミニマルなスタイルを目指すべきではないかという考えに至っています。

ミニマルファミリーキャンプ。これが私が今後追求したい、キャンプスタイルです。

ミニマルファミリーキャンプとは

・極力モノは減らす

・極力手間は減らす

この2点を軸に、今後のキャンプスタイルを追求します。

コメント